YAMAHA ELECTONE EL-900

各パラメータ等を設定するディスプレイ(写真中央上部)

電子オルガンは基本的に2段の手鍵盤と足鍵盤を備えており、各鍵盤にはオルガンやピアノのような鍵盤楽器を始めオーケストラの楽器を模した多様な音色、もしくはユーザーと呼ばれるプリセットの音色のパラメータを自由に変化させて設定した音色を割り当てる事ができる。 更に後述するタッチトーンの機能により打鍵時に音量や音質の制御ができる。

また、演奏中に音量を増減するためのエクスプレッションペダルや(以下Exp. Ped.と表記)サステインの効果等のスイッチの役目を果たすニーレバー、オートリズムやリズムシーケンスプログラム(以下R.S.P.と表記)のスイッチの役目を果たすフットスイッチ、ピッチベンダー等の制御を司るセカンドエクスプレッションペダル(以下2nd. Exp. Ped.と表記)といったインターフェイスを搭載している事も大きな特徴である。

尚、現行の機種は シーケンサー(※1) の機能を備えているものがほとんどであり、電子オルガンと外部機器とで MIDI(※2) 情報を送受信する事が出来るので、近年では自動演奏機能を利用した楽曲も最近は数多く生まれている。

YAMAHA ELECTONE EL-900 |

各パラメータ等を設定するディスプレイ(写真中央上部) |

|

基本的なパラメータの設定画面。タッチトーンやフィート、パン、リバーブ等の各パラメータを変更、設定できる。写真は上鍵盤の第1音色Stringsのパラメータ設定画面でイニシャルタッチ、アフタータッチの数値は両方とも中程度、ホリゾンタルタッチの度合いは4半音(長3度)、フィートは8、パンフットは中央、リバーブとボリュームは24(最高)に設定されている。 |

|

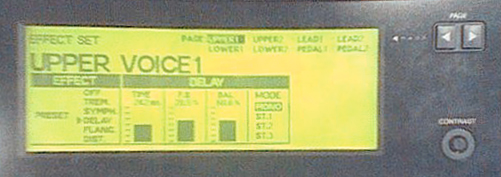

ディスプレイ上のDELAYのパラメータ設定画面。同様にしてトレモロ、フランジャー、ディストーション等の音色のエフェクトはこのような画面におけるパネル操作によりパラメータを自由に変更、設定できる。 |

|

右側のペダルがExp. Ped.。左側が2nd. Exp. Ped.。 Exp. Ped.の上部両側にフットスイッチが付属しており、右側がレジストレーションチェンジ、左側がオートリズムやグライドのスイッチ 、もしくはトレモロ/コーラスの切り替えを行うものである。 写真右上の鉄製のバーが二−レバー。

|

|

上記に示したような細かいパラメータの設定と各音色の組み合わせを記録しておく事ができる。EL-900では16種類の組み合わせを記録する事ができ、演奏に際して予め記録しておいたレジストレーションデータを切り替えていくのが一般的である。また、この切り替えは右フットスイッチによって行う事もできるのに加え、その切り替わり方を(順番)をプログラムしておく事ができる。 |

写真中央に横一列に並んでいるボタンによってレジストレーションの切り替えを行う事ができる。 |

| 実際の活用例としてはシーケンサーにオスティナートの役割を担わせたり、技術的に演奏が不可能な(例えば高速な)楽句を演奏させたりするといった作品があるが、これらの作品については第3章において詳しく述べたいと思う。

尚、 ポピュラー音楽(※4)等において、奏者はリズムセクションを中心としたデータの再生にあわせて演奏するというのが主流であり、市販されている楽譜にはその楽曲のレジストレーションを含めたデータを収めたフロッピーディスクが付属されているのが一般的である。 |

EL-900に内蔵されている MDR(※5)。 フロッピーディスクでデータの移送が可能である。 |

| ・ | リアルタイム機能 | プログラム機能 |

| 音色 |

|

|

| 音程 |

|

|

| 音量 |

|

- |

| その他 |

|

|

| 鍵盤 | 二ーレバー | フットスイッチ | 2nd. Exp. Ped. |

|

|

|

|